近日,中國科學院成都生物研究所周燕團隊在芬太尼類新精神活性物質(Fentanyl Analogues,簡稱FTNs)的整類非靶向篩查方面取得了重要突破。該研究開發了一種全面的非靶向篩查策略,通過結合特征性碎片數據庫和計算機輔助程序,其篩查覆蓋度可達約1.25×1015種FTNs,顯著提升了對已知及未知FTNs的檢測能力。這一成果不僅為我國FTNs的整類監管提供了技術支持,也為全球公共衛生安全提供了重要參考。

FTNs因其高效性和易制性,已成為全球濫用性最嚴重的合成阿片類藥物之一。這些物質對人體健康和社會安全構成了嚴重威脅。為應對不斷變化的FTNs,我國于2019年5月1日實施了FTNs的整類管制。然而,如何在檢測和監管層面實現這一政策,仍面臨巨大挑戰。現有的篩查方法多依賴靶向或有限的非靶向策略,難以滿足整類監管的需求。

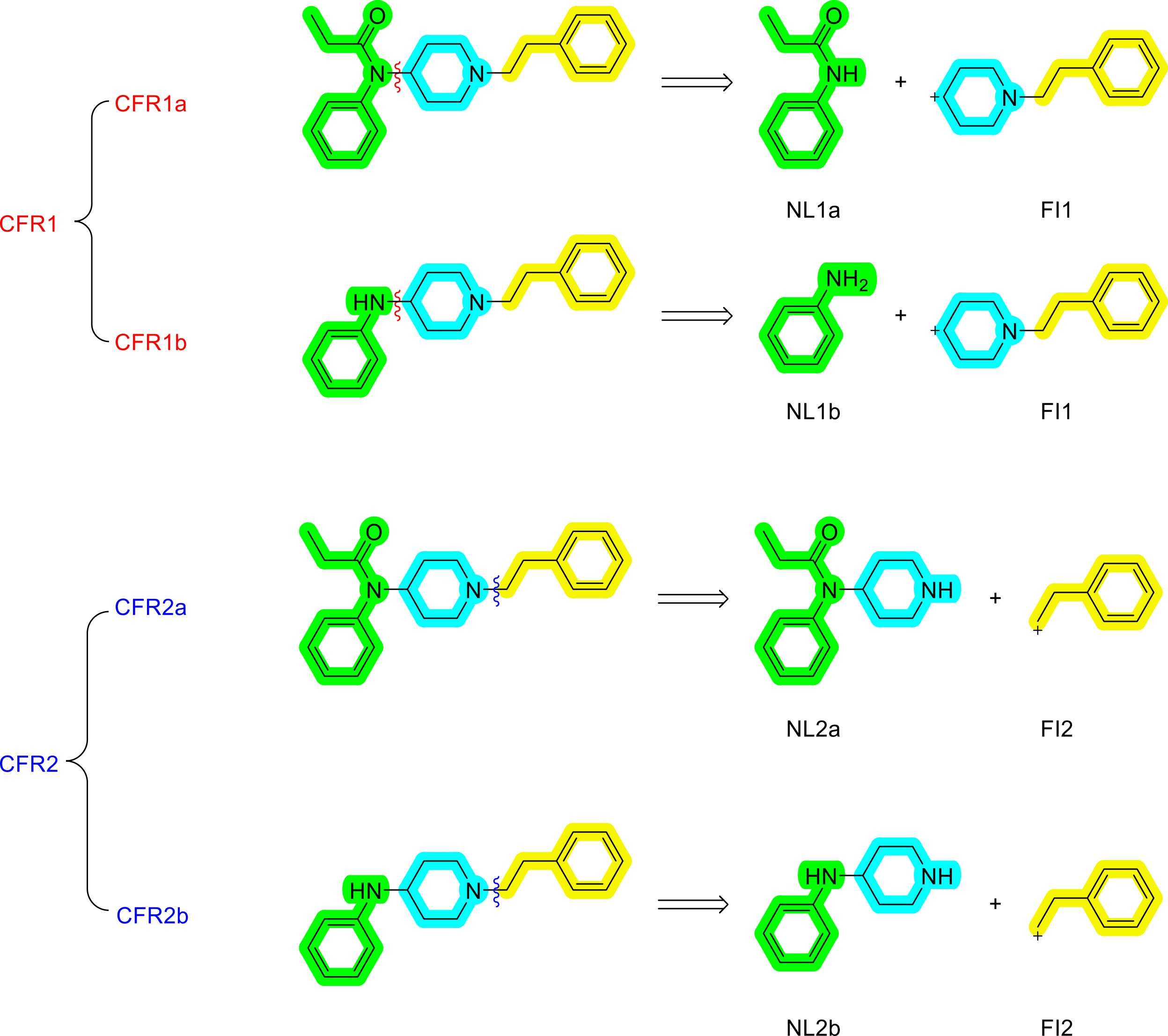

周燕團隊開發了一種基于特征性碎片路線(Characteristic Fragmentation Routes, CFRs)的非靶向篩查策略。

圖1. 本研究工作的流程示意圖

具體實現如下:

1.數據庫構建:收集了已知及潛在的FTNs結構,并通過分子生成AI模型MolGPT,預測了大量可能的未知結構,進一步擴展了數據庫的覆蓋范圍,最終獲得了數十萬種可能的FTNs。通過分析這些FTNS的取代模式和特征碎片路線,構建了一個包含特征碎裂產物(Characteristic Fragmentation Products, CFPs)的數據庫。

圖2. FTNs的特征碎裂途徑(characteristic fragmentation routes,CFRs)和特征碎裂產物(characteristic fragmentation products,CFPs),以芬太尼和脫丙酰基芬太尼為例

2.篩查策略:首先通過數據庫匹配測得的特征性碎片,初步篩查潛在的FTNs候選物,此后結合同位素分布相似性和色譜峰特征,進一步驗證候選物為FTNs的可能性。同時研究團隊開發了FTNs_Finder程序,實現了特征碎片的預測、數據庫匹配及同位素分布分析的自動化,大幅提升了篩查效率。

圖3. 篩查策略流程圖

3.實驗驗證: 通過以下實驗驗證了該策略的有效性:

假陰性評估:使用29種已知FTNs的高分辨率質譜數據進行測試,全部成功識別,假陰性率為0%;

假陽性評估:從MassBank數據庫中選取5180種非FTNs的類似化合物數據進行測試,假陽性率僅為0.62%;

環境水樣應用:應用于環境水樣中疑似FTNs的檢測,證明了該策略在實際環境中的應用價值。

該研究開發的非靶向篩查策略不僅能夠高效檢測已知FTNs,還能發現結構不斷變化的未知FTNs,為我國FTNs的整類管制提供了強有力的技術支持。這一策略的成功應用,也為其他危險物質的篩查和監管提供了重要參考,具有廣闊的應用前景。未來,研究團隊將進一步優化篩查方法,擴大其在環境、食品及藥品監管等領域的應用,為保護人民健康和社會安全作出更大貢獻。

上述研究成果以“Development and Application of a Comprehensive Non-targeted Screening Strategy for Fentanyl Analogues”為題發表在Journal of Hazardous Materials (IF=12.2)期刊上。中國科學院成都有機化學研究所和中國科學院成都生物研究所聯合培養博士生陳曉奇、中國科學院成都生物研究所夏兵青年研究員和成都市食品檢驗研究院吳文林為論文第一作者,夏兵青年研究員和周燕研究員為通訊作者。該研究得到了四川省科技計劃(編號:2024ZYD0173)和四川省重點研發計劃(編號:2022YFS0511)的資助。

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438942500144X